移ろう光の中の日常風景を鮮やかにとらえた、モネをはじめとする印象派画家たちと同じ世代に生まれながらも、深い闇が支配する、奇怪とも神秘的ともいえるヴィジョンに満ちた幻想的な世界を描き、フランス象徴主義を代表する画家と評された芸術家オディロン・ルドン(1840-1916)。

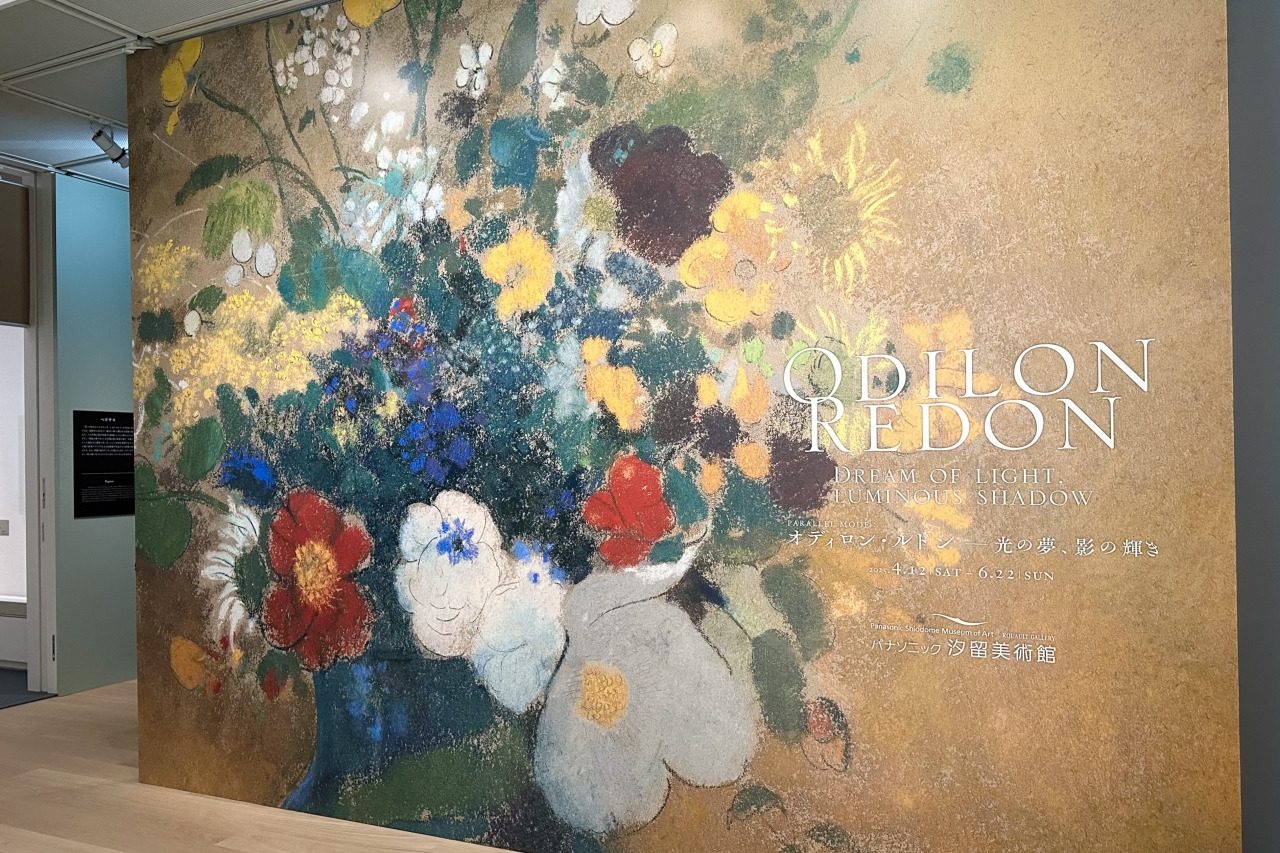

その豊穣な画業の全容を、世界屈指のルドン・コレクションを誇る岐阜県美術館の所蔵作品を中心に、国内外の名品を加えた約110点の作品で紹介する展覧会「PARALLEL MODE:オディロン・ルドン ―光の夢、影の輝き」が、パナソニック汐留美術館で開幕しました。会期は2025年4月12日(土)から 6月22日(日)まで。

展示は、ルドンの日本における受容の歴史を紹介する「プロローグ:日本とルドン」から始まり、「第1章 画家の誕生と形成 1840-1884」、「第2章 忍び寄る世紀末:発表の場の広がり、別れと出会い 1885-1895」、「第3章 Modernist/Contemporarian・ルドン 新時代の幕開け 1896-1916」と、画業を時代順に通覧する全3章で構成されています。

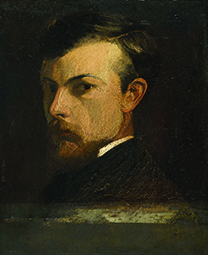

オディロン・ルドン《自画像》1867年 油彩/板 41.7×32cm オルセー美術館 © GrandPalaisRmn (musée d’Orsay) /Hervé Lewandowski / distributed by AMF

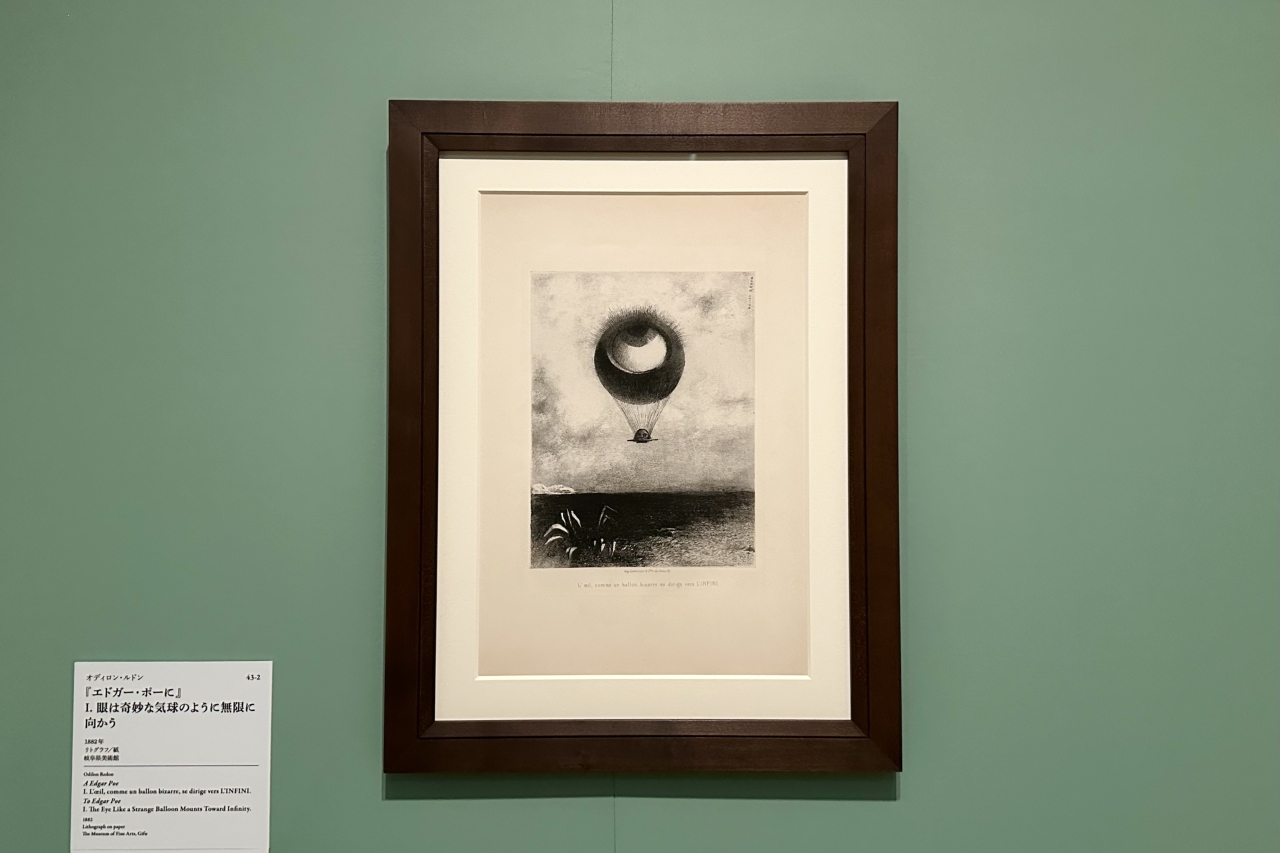

ルドンといえば、目玉の付いた気球や人面の蜘蛛など、モノトーンで描かれた不気味な絵画を真っ先に思い浮かべる人も多いでしょう。第1章では、ルドンがどのようにして、そうした独自の世界観を築くに至ったのかを紹介しています。

フランス南西部の港湾都市ボルドーに生まれたルドンは病弱であったため、生後すぐにボルドーの郊外、ペイルルバートという荒涼とした葡萄栽培荘園が広がる土地に住む親戚の老夫婦に預けられます。人影の少ない自然に囲まれた環境で過ごした孤独な幼少期は、内面的なルドンの感性と想像力を養いました。

成長したルドンは、ボルドーで水彩画家スタニスラス・ゴランから素描や模写を学んだ後、本格的に画家を志すようになります。1864年にはパリに出て、アカデミズム美術を代表するジャン=レオン・ジェロームの画塾で指導を受けるも馴染めず、帰郷後は放浪の版画家ロドルフ・ブレスダンから銅版画を学びます。

写実と想像を巧みに融合させることに長け、光と影、黒と白の相互作用に精通するなど、ブレスダンはルドンの画業初期に多大な影響を与えた人物でした。ブレスダンによる、ロマン主義的な鬱蒼とした森や沼などの風景に、不可思議な生物や聖なる家族、壮大な戦いなどを緻密に描き込んだ幻想的な作風は、ルドンの伝記的主題にもつながっています。

他方で、ルドンが青年期に出会った植物学者アルマン・クラヴォーも、画家ルドンの方向性を定めた重要人物の一人。肉眼では見えない細胞や組織を顕微鏡で観察し、「植物と動物の生命をつなげる小さな形質の研究」に熱中していたというクラヴォーのミクロな世界に、ルドンも魅了されます。交友の中で自然科学のみならず、文学や哲学についての造詣も深めながら、その後の芸術表現の素地となる思想を形成していきました。

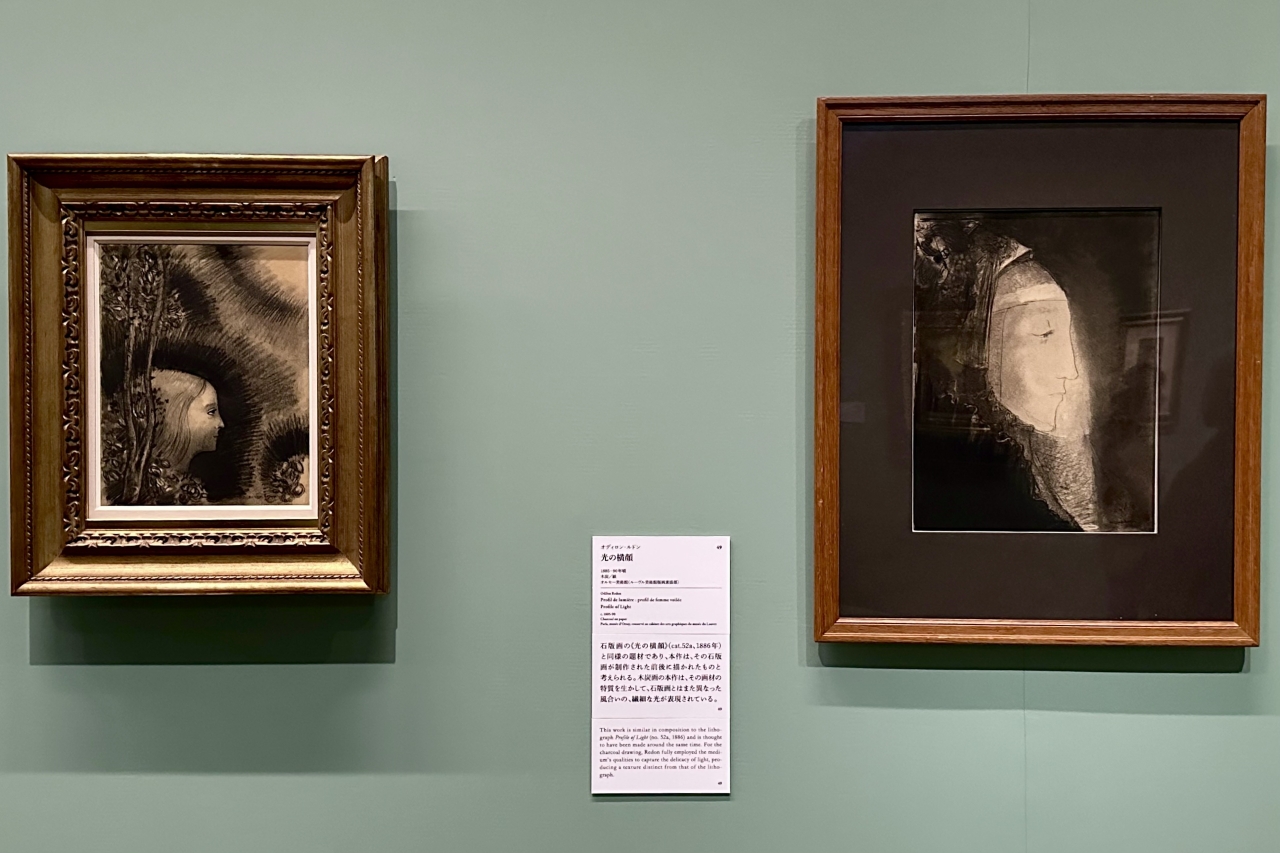

こうした経験を経て、1872年にパリに再び移り住んでからのルドンは、「最も本質的な色」「精神のための働き手」と認識した黒色を用いて、奇怪な形態の生物が跋扈する奇想のイメージや、気球や電球など最新の技術への関心などを、同時代のアカデミスムや印象派とは異なる手法で表現。それらの作品群を「黒(ノワール)」と呼称しました。

会場では、郷里を描いた風景画から木炭画、初期のリトグラフ(石版画)まで幅広く展示。記念すべき最初のリトグラフ集『夢のなかで』(1879)や、3番目の『起源』(1883)などは、収録された全てのリトグラフを見ることができます。

『起源』は前年に亡くなったダーウィンの『進化論』に着想を得たと考えられており、ルドンの空想進化論とも評すべき、ひときわ完成度の高い作品集。そのうち冒頭部の《『起源』Ⅰ. おぼろげな物質の奥底で生命が目覚めた時》と《『起源』Ⅱ. おそらく花の中に最初の視覚が試みられた》で描かれた、動物と植物が未分化状態の生物などは、特にクラヴォーの影響が顕著です。

人間の目や頭部を持つ植物の図像はたびたびルドン作品に登場しますが、それらはクラヴォーの著書の豆の発芽を表した挿絵にインスピレーションを得たといわれています。

展示風景、左上はオディロン・ルドン《『起源』Ⅰ. おぼろげな物質の奥底で生命が目覚めた時》、左下は《『起源』Ⅱ. おそらく花の中に最初の視覚が試みられた》、右上は《『起源』Ⅲ. 不格好なポリープは薄笑いを浮かべた醜い一つ目巨人のように岸辺を漂った》、右下は《『起源』Ⅳ. セイレーンは無数の針をつけて波間から現れた》1883年、岐阜県美術館

こうしたルドンの描く生物は完全に空想上のものであり、シュールであったりコミカルであったりと印象はさまざまですが、いずれも奇妙な生々しさがあります。

ルドンはパリで指導を受けていた頃、風景画の巨匠カミーユ・コローと出会い、「空想的なイメージの隣に自然に直接取材した事物を置くことによって、想像の世界が現実的になる」というアドバイスを受けていました。ルドンは助言に従い、自然主義的な風景画にも熱心に取り組んでおり、そうした経験から、現実の自然の法則に基づく目に見える論理、いわば写実的な手法で空想上の生物を描くことで、生き生きと描き出すことに成功している点が、ルドン作品の独自性となっています。

会場はパナソニックが運営する美術館らしく、照明の調整が絶妙で、特に黒のニュアンスやグラデーションを美しく映えさせるようにこだわったとのこと。「黒の画家」の異名を取るルドンの黒の魅力を余すところなく堪能できます。

1880年代には、ルドンの「黒」の作品群を作家ジョリス=カルル・ユイスマンスが世紀末のデカダンの象徴として紹介したことで広く脚光を浴び、1890年代に入ると、ナビ派を中心とする若い芸術家たちから新しい芸術への先導者として慕われるようになっていきました。

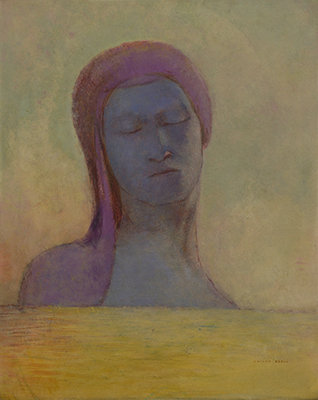

画家として確固たる地位を築きつつあったルドンですが、1890年頃、50歳というタイミングで突如として画風が劇的に変化。作品の主題に闇の世界ではなく神秘的な光の世界が選ばれるようになり、その黒色は、光を吸収するかのような暗闇を表現するものから、光そのものを表現するものへと変容していきました。

その背景には、次男アリの誕生があったとされています。1886年に高齢のルドンは待望の長男ジャンを授かりますが、わずか半年で夭折。ひどく落胆しますが、その3年後の1889年に次男アリが生まれたことで、幸福の絶頂にあったルドンの心境と作風がリンクしたのではないか、ということです。

また、ルドンは1895年、重い病にかかった後に書いた手紙で「私が少しずつ黒を遠ざけているのは本当です。ここだけの話ですが、黒は私をひどく疲れさせます」と述べ、さらに1902年の手紙では「私は色彩と結婚しました。もうそれなしで過ごすことはできません」とまで言い切っています。指導者クラヴォーの死、創造の源でもあったペイルルバードの売却という精神的打撃を立て続けに受けたことも、少なからず心境の変化に関係しているでしょう。

ともかく、ルドンは1890年代以降、油彩やパステルによる制作が主となり、豊かな色彩を用いるようになりました。会場では、陰鬱な「黒」の世界から、突然色彩に満ち溢れた光の中に入っていく、ドラマティックな体験ができます。

次男アリが誕生した翌年に制作されたとされる《眼をとじて》(c.1890)は、「黒」の作品で展開していた想像的な世界を色彩で表現した最も早い作例。水平線、あるいは地平線のかなたに眼を閉じる巨大な女性の胸像が描かれており、ルドンは同時期に、このテーマのヴァリエーション作品を多数制作しています。

「黒」の作品では「目」のモティーフを強調したものが多く、それらは不可視なる幻想の世界を模索するルドンの視線、内在する他者の視線、魂や知性の象徴など、多層的な読み解きが可能です。しかし、モノクロームから豊かな色彩へと移行する転換期の作品である本作で、そうした「目」から解放されたかのように、ただ世界に身を任せ、満たされた安らぎの中で恍惚の表情を浮かべている点は、非常に示唆的といえるでしょう。

1896年、パリに居を移し制作を始めたルドンは、ナビ派の画家たちが挑戦していた装飾的な絵画にも着手。引き続き神秘的な主題を扱う一方で、神話、宗教、人物などわかりやすい主題も手掛け、なかでも「花瓶の花」は色彩を探求するルドンにとって理想的な存在であり、晩年を代表する画題にもなりました。

色彩に溢れた第3章の中でも、7点の「花瓶の花」を集めたコーナーはいっそう華やか。種類の異なるパステルの重なりがもたらす光の効果や、油絵具でありながらパステルのような輝きを発する描き方を追求していたルドンの進化が見てとれます。

ルドンの「花瓶の花」の一つの特徴は、作品の中で花瓶の置かれた場所が曖昧にされている点です。現実の花とルドン内面から湧き上がった幻想の花とが交じり合うことで生まれる、他に類を見ない独特の神秘的な雰囲気は、多くの美術愛好家を魅了しました。

また、本章ではルドンの晩年の主要な画題の一つである「ステンドグラス」を描いた《窓》(c.1906)が紹介されており、こちらは東京で初公開となります。

闇から光へ、現実と幻想を等価値とし、独自の世界を切り開いたルドンの芸術の魅力に触れることができる展覧会「オディロン・ルドン ―光の夢、影の輝き」の開催は、2025年6月22日(日)までとなっています。

■「オディロン・ルドン ―光の夢、影の輝き」概要

| 会期 | 2025年4月12日(土)〜 6月22日(日) |

| 会場 | パナソニック汐留美術館(東京都港区東新橋1-5-1 パナソニック東京汐留ビル4F) |

| 開館時間 | 10:00~18:00(ご入館は午後5時30分まで)

※5月2日(金)、6月6日(金)、6月20日(金)、6月21日(土)は夜間開館 午後8時まで開館(ご入館は午後7時30分まで) |

| 休館日 | 水曜日(ただし6月18日は開館) |

| 入場料 | 一般 1,300円、65歳以上 1,200円、大学生・高校生 800円、中学生以下 無料

※障がい者手帳をご提示の方、および付添者1名まで無料 |

| 主催 | パナソニック汐留美術館 |

| 美術館公式サイト | https://panasonic.co.jp/ew/museum/ |

※本記事の内容は報道内覧会時点のものです。最新の情報と異なる場合がありますので、詳細は公式サイト等をご確認ください。

<過去の取材記事>

【取材レポ】松屋銀座×牛めしの「松屋」が初コラボ!神戸牛を使ったプレミアム商品が登場する「松屋のニク活 in GINZA」

【取材レポ】ピスタチオスイーツ専門店「MAX PISTACHIO」の1号店が有楽町マルイにオープン! 店舗限定のクロッカンティーニや、話題のドバイチョコにインスパイアされたチョコスイーツも登場